報告書概要

日本セラミックス協会

Ⅰ.調査方法

1.調査対象

日本セラミックス協会の特別会員(法人会員)に対して行った。

特別会員の一覧は次のURL参照: https://www.ceramic.or.jp/csj/gaiyo/tokubetsu_list.html

2.調査方法

調査対象各社に対し、郵便および電子メールにて回答を要請。

調査内容は、添付1の調査フォームとした。

3.有効回答数

調査対象の内、75件の回答を得た。

Ⅱ.調査結果

1. 回答企業等・回答者

1) 回答企業等の事業分野

複数回答として得られた結果を表1に示す。セラミックスの原料から半導体や電池などの製品に至る一貫した工程に携わる企業等もあるため、事業内容は多岐にわたるものとなっている。また、自身ではセラミックスを製造しないが、セラミックスを調達しこれを組み込んだ製品を製造する企業も含まれている。

表1 回答企業等の事業分野

業種 |

回答数 |

セラミックス粉体・原料 |

24 |

セメント・コンクリート |

5 |

耐火物・耐熱材料 |

24 |

陶器・磁器 |

7 |

触媒 |

1 |

センサー |

4 |

セラミックス製造装置・機器 |

1 |

材料ユーザー(化学工業) |

5 |

材料ユーザー(機械・プラント) |

3 |

受託分析・受託評価 |

1 |

材料の販売(商社・小売り等) |

1 |

ガラス |

12 |

半導体・電子部品 |

14 |

高強度材料・機械部品 |

12 |

電池・電池関連材料 |

14 |

蛍光体・顔料 |

5 |

生体・医療関連材料 |

4 |

有機系・金属系材料 |

6 |

材料ユーザー(電機・電子機器) |

4 |

材料ユーザー(建設・土木) |

1 |

ソフトウエア・受託計算 |

2 |

回答できない・その他 |

2 |

官公庁・大学・公的研究機関 |

2 |

学術団体・業界団体など |

1 |

2) 回答者の属性

調査への回答に実際に関わった回答者の職域・職制を表2に示す。最も多いのは、研究開発担当の管理者であり、全体の約半数を占める。次に多いのが研究開発に関わる担当者である。一方、工場などの生産現場に関わる職制の回答者は比較的少数である。これより、この調査が主に企業における研究開発の現状・動向を反映しており、それを把握するために有効な調査になっている。

表2 回答者の属性(職域・職制)

職種 |

回答数 |

経営者・役員など |

7 |

経営企画担当の管理者 |

2 |

工場や製造事業の管理者 |

4 |

研究・開発担当の管理者 |

35 |

商品企画の管理者・技術者 |

1 |

工場や製造事業の技術者など |

4 |

研究・開発担当の技術者など |

8 |

営業担当の管理者・技術者 |

3 |

知財担当の管理者・技術者 |

1 |

その他 |

4 |

回答できない/回答無し |

6 |

産学連携の管理者・技術者、 |

0 |

2. DXに関する現状の取り組み・課題等

1) 活用状況や興味の度合い

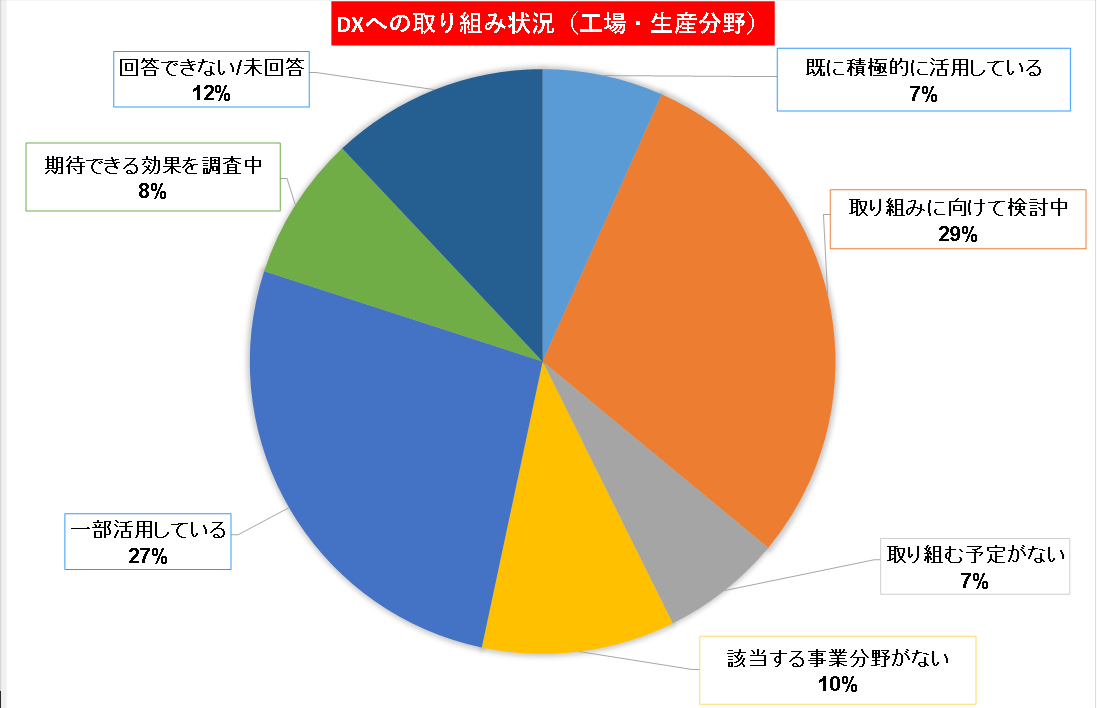

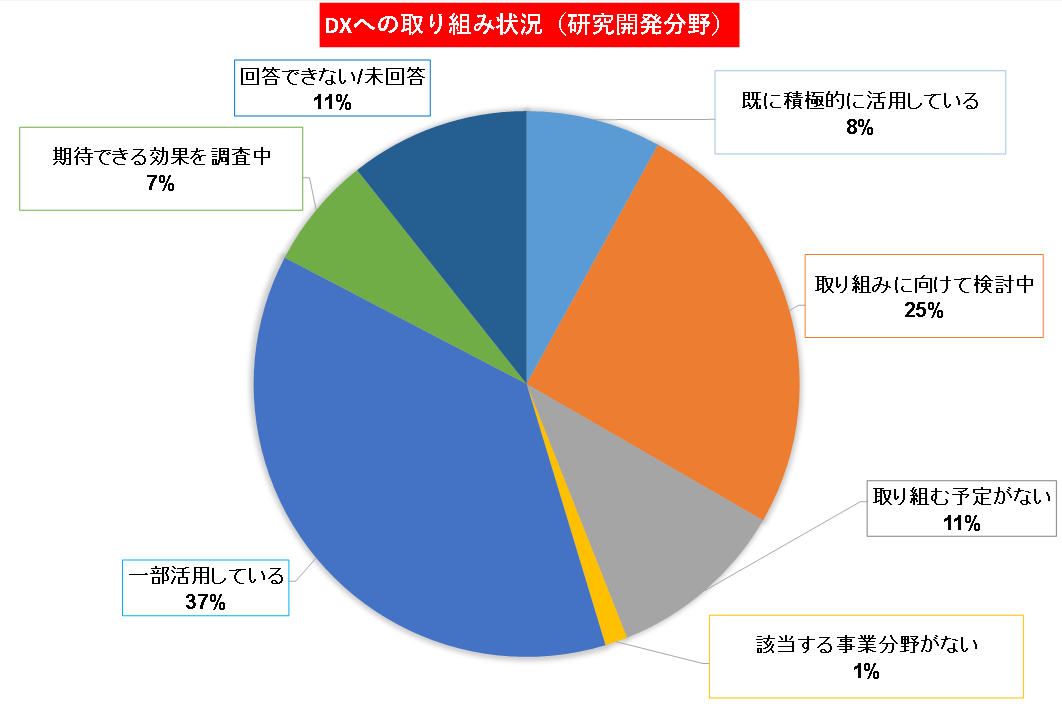

表3、および図1に、各社におけるDXの取り組みについての回答をまとめた。工場・生産分野では、一部活用と検討中がほぼ同数となっており、両方をあわせると50%を追える数字となる。まさしく、DXという新しい技術についての取り組みが活発化に向かっている現状を反映した結果と考えられる。研究開発においては、さらに活用が進められている様子が見受けられる。

表3 DXの活用状況や興味の度合い (%単位にしたものを図1に表示)

工場・生産分野 |

研究開発分野 |

計 |

|

1. 既に積極的に活用している |

5 |

6 |

11 |

2. 取り組みに向けて検討中 |

22 |

19 |

41 |

3. 取り組む予定がない |

5 |

8 |

13 |

4. 該当する事業分野がない |

8 |

1 |

9 |

5. 一部活用している |

20 |

28 |

48 |

6. 期待できる効果を調査中 |

6 |

5 |

11 |

7. 回答できない/未回答 |

9 |

8 |

17 |

計 |

75 |

75 |

150 |

図1 DXの活用状況や興味の度合い(%表示。回答数表記の結果を表3に表示)

2) 活用に関する現状の課題

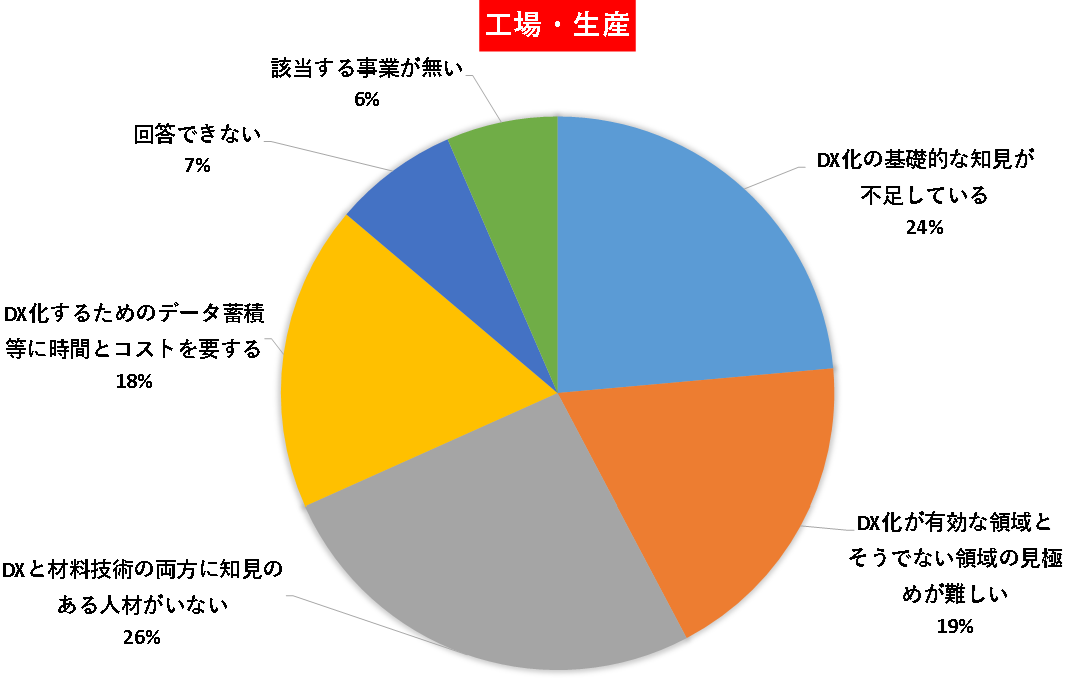

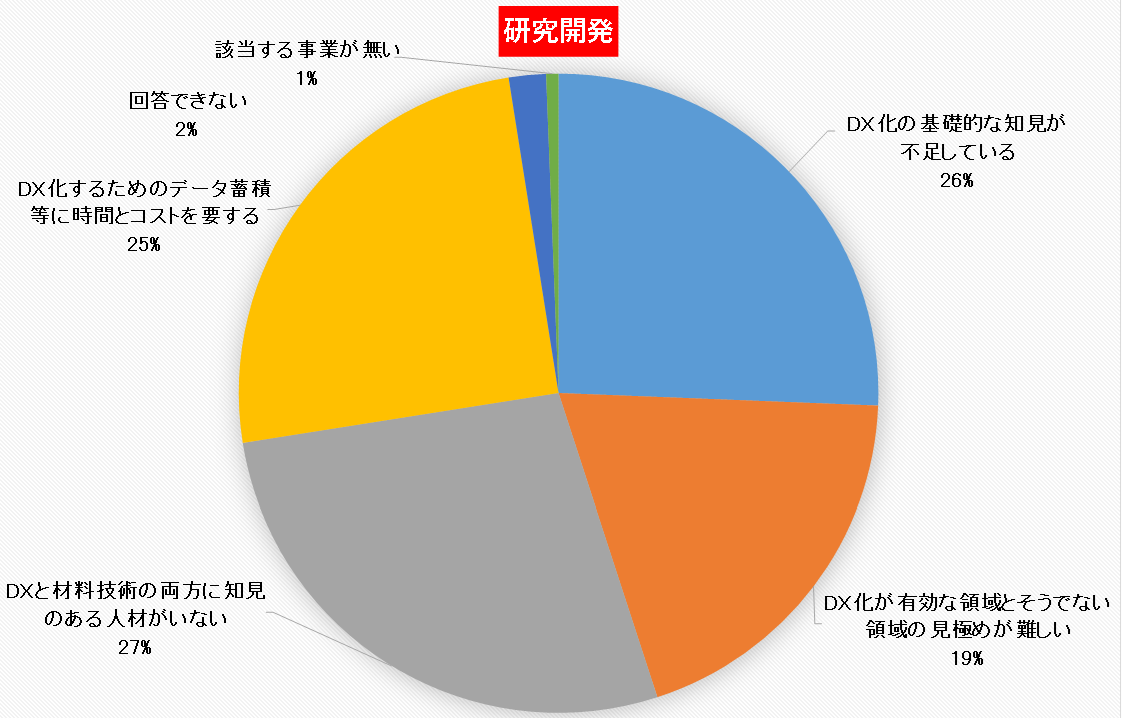

DX活用に関する課題についての調査結果(複数回答)が、表4、および図2である。生産現場、研究開発現場、何れにおいても、DXに関する知見の不足や人材の不足が課題として捉えられており、また、コストに関する懸念も、多く認められる。図2を見る限り、生産現場、研究開発分野の両者で、課題についての認識には類似の傾向があると認められる。

表4 DX活用に関する課題 (%単位にしたものを図2に表示)

|

工場・生産分野 |

研究開発分野 |

DX化の基礎的な知見が不足している |

29 |

41 |

DX化が有効な領域とそうでない領域の見極めが難しい |

23 |

31 |

DXと材料技術の両方に知見のある人材がいない |

32 |

44 |

DX化するためのデータ蓄積等に時間とコストを要する |

22 |

40 |

回答できない |

9 |

3 |

該当する事業が無い |

8 |

1 |

計 |

123 |

160 |

図2 DX活用に関する課題(パーセント表示。回答数は、表4に表示)

3. DXへの期待

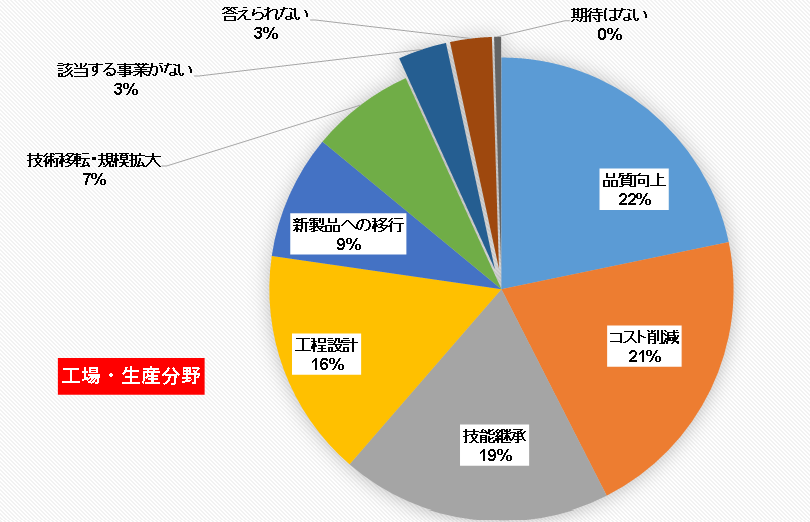

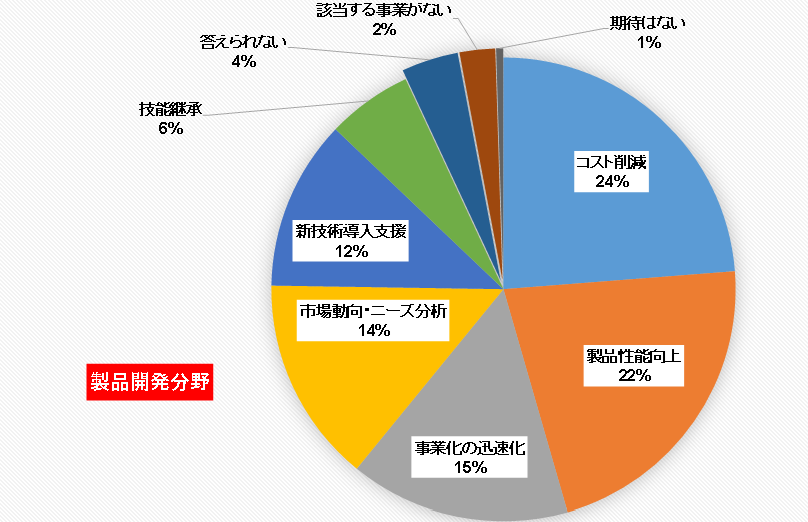

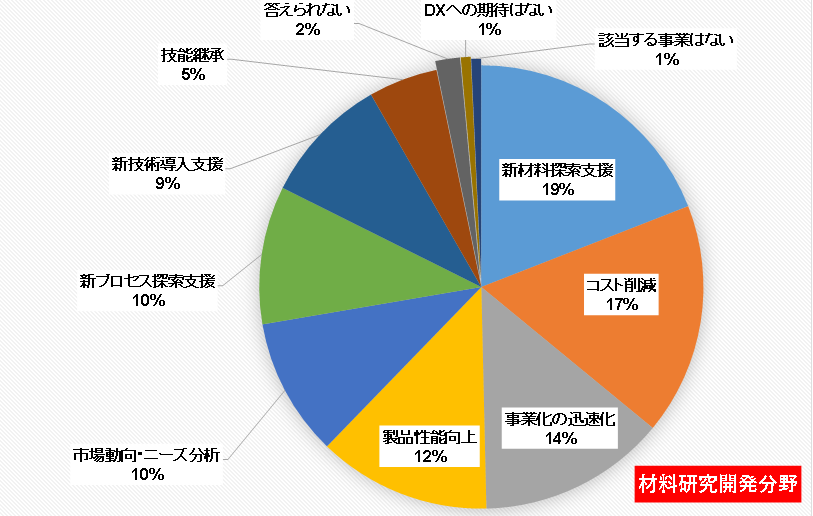

DXによりもたらされる効果として期待されることの調査結果(複数回答)を、表5と図3に示す。生産分野では、当然、品質やコストが主たる期待であり、それに次いで技能継承が上げられている。一般にプロセスインフォマティクスで想定されている効果がそのまま調査結果として表れている。製品開発分野においては、生産分野での結果に近い結果が得られているが、事業化の迅速化、すなわち、開発結果を生産に如何に早く載せられるか、と言う課題も比較的大きな数字を得ている。一方、研究開発分野においては、新材料探索が最も多い回答数となっていることが特徴である。

表5 DXで期待される効果(回答数が多い順に記載:%表記を図3に表示)

工場・生産分野 |

製品開発分野 |

材料研究開発分野 |

|||

品質向上 |

45 |

コスト削減 |

48 |

新材料探索支援 |

53 |

コスト削減 |

43 |

製品性能向上 |

44 |

コスト削減 |

47 |

技能継承 |

39 |

事業化の迅速化 |

31 |

事業化の迅速化 |

38 |

工程設計 |

33 |

市場動向・ニーズ分析 |

29 |

製品性能向上 |

35 |

新製品への移行 |

18 |

新技術導入支援 |

24 |

市場動向・ニーズ分析 |

28 |

技術移転・規模拡大 |

15 |

技能継承 |

12 |

新プロセス探索支援 |

28 |

該当する事業がない |

7 |

答えられない |

8 |

新技術導入支援 |

26 |

答えられない |

6 |

該当する事業がない |

5 |

技能継承 |

14 |

期待はない |

1 |

期待はない |

1 |

答えられない |

5 |

|

|

|

|

DXへの期待はない |

2 |

|

|

|

該当する事業はない |

2 |

|

図3 DXで期待される効果(%表記。回答数表記を表5に表示)

4. DX活用状況の詳細

1) DX関連技術・手法の研究開発への活用状況

表6に研究開発におけるDX活用に関係する技術・手法について、その現状や問題点を調査した結果を示す。ここでは、計算機・シミュレーションやハイスループット合成・評価などを活用した効率的な材料開発を念頭に置いて示した各項目への対応状況を尋ねる形となっている。

十分活用できているものとしては熱力学シミュレーションや工程シミュレーションの回答が多い。この結果は、生産現場でのプロセスインフォマティクスが先行している状況を反映したものと考えられる。

一方、何れの項目についても、人材が足りない、という回答数が最多となっていることが特徴で有り、人材を求める意識が高いことが顕著に認められる。

表6 研究開発におけるDX活用に関する詳細

|

第一原理計算等の分子シミュレーション |

粒界・界面などの大規模シミュレーション |

熱力学シミュレーションや工程シミュレーション |

並列合成や |

機械学習やAI |

データマイニング |

計 |

十分活用 |

3 |

3 |

10 |

0 |

4 |

5 |

25 |

効率や計算速度の向上を望む |

14 |

10 |

11 |

5 |

9 |

7 |

56 |

費用や設備・ソフトウエア不足 |

5 |

8 |

12 |

18 |

10 |

8 |

61 |

人材が足りない |

27 |

29 |

25 |

18 |

33 |

35 |

167 |

効果が無かった |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

関心がない |

9 |

5 |

1 |

9 |

3 |

4 |

31 |

答えられない |

17 |

20 |

16 |

25 |

15 |

16 |

109 |

2) データ蓄積(データベース)の活用状況

(1)(2) 活用・強化したいデータベース

DXの主要な構成要素と考えられるデータベース活用について、表7にその状況について調査した結果を示す。回答社数が75社であることを加味すると、「物性・特性」「状態図・熱力学」「文献・知財」というデータベースを活用している社が約半数に達していることがわかる。一方、結晶構造や分子構造に関するデータベースの活用は比較的進んでいない、という状況も見受けられる。

表7 データベースの活用状況

|

よく活用 |

強化したい |

結晶構造・分子構造 |

26 |

14 |

スペクトルデータ |

19 |

12 |

物性・特性 |

36 |

26 |

微構造・画像 |

10 |

17 |

殆ど使わない |

5 |

2 |

状態図・熱力学 |

31 |

15 |

文献・知財 |

39 |

28 |

計算・シミュレーション |

23 |

28 |

データベースを利用できない |

0 |

0 |

答えられない |

7 |

11 |

(3) 問題点

データベース活用の問題点としては、表8に示すとおり、コスト高や、データ数の不足、あるいは、目的に合致するものがない、等の声が挙げられた。

表8 データベース活用の問題点

データ使用料や維持費が高額 |

33 |

検索方法が煩雑、出力を整理しにくい など |

13 |

収録データが少ない, 目的に合うデータベースがない) |

23 |

運用に必要な設備が高額 |

16 |

(4) データ提供

企業からのデータ提供を伴う共同研究の実施について、その可能性を尋ねた結果が、表9の上段である。75社の内の2割程度が参画可能という回答をしている。一方で、参画不可という否定的な意見を示した社はわずか4社にとどまることが特徴的である。このことは、各社とも、DXがもたらす効果について量り切れていない現状があり、大きな効果が得られるという事例が示されれば、データを開示してでも共同研究に参画する可能性を留保している、という立ち位置を示した結果と推定される。

表9 データ提供を伴う共同研究への参画の可能性

参画の可能性 |

参画可能 |

未定 |

参画不可 |

未回答 |

16 |

49 |

4 |

6 |

5. 産学連携への期待

1) 大学・国研に期待する研究活動

産学連携で今後進められるべき課題について、重要と考えられるものから順に順位を付けることを求めた調査結果が表10に示されている。ここで、特徴として上げられる最初の視点が、「新概念の材料や新規現象に関する発信」「新しい分析・解析手法の開発と情報共有」であることは、十分に注目に値する。特に、「新概念の材料や新規現象に関する発信」を3位までに挙げた企業は37社を数え、有効回答数の半数に上る数字となっている。また、この3項目については、11以下とした社が極めて少ない。すなわち、この3項目が、もっとも期待されていると考えられる。一方で、「既存の材料の改良による高性能化・最適化」「既存の製造技術の改良による高効率化・品質改善」「研究動向、技術動向に関する調査やその結果の公開」「人材育成・リカレント教育」という4項目について、上位3位までに挙げた企業はかなり少ない数にとどまっている。このことは、企業が学界に求めているものは、いわゆるハイリスク・ハイリターンの研究開発であって、改良研究などの現状に対する線形な発展ではなく、非線形な発展をもたらすシーズの発掘であることが明確に示された結果となった。

表10 産学連携に関する期待

順位 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11以下 |

既存の材料の改良による高性能化・最適化 |

7 |

6 |

2 |

5 |

0 |

3 |

2 |

2 |

3 |

4 |

33 |

既存の製造技術の改良による高効率化・品質改善 |

4 |

6 |

3 |

2 |

6 |

0 |

3 |

3 |

5 |

1 |

34 |

状態図や結晶構造などの基礎的・網羅的なデータの蓄積 |

5 |

4 |

8 |

6 |

7 |

5 |

7 |

2 |

2 |

2 |

19 |

新概念の材料や新規現象に関する発信 |

17 |

11 |

9 |

3 |

6 |

1 |

2 |

2 |

0 |

1 |

15 |

新しい分析・解析手法の開発と情報共有 |

3 |

15 |

10 |

8 |

6 |

4 |

3 |

2 |

1 |

0 |

15 |

製造・開発の効率化につながる理論や学理の充実 |

7 |

7 |

9 |

11 |

7 |

5 |

2 |

3 |

1 |

1 |

14 |

DX化による材料開発の事例の情報共有 |

7 |

2 |

8 |

7 |

7 |

6 |

2 |

4 |

0 |

1 |

23 |

共同研究・技術指導の実施 |

8 |

9 |

5 |

3 |

5 |

6 |

3 |

2 |

5 |

2 |

19 |

研究動向、技術動向に関する調査やその結果の公開 |

5 |

1 |

6 |

3 |

6 |

6 |

5 |

5 |

3 |

2 |

25 |

人材育成・リカレント教育 |

3 |

4 |

4 |

8 |

4 |

1 |

4 |

2 |

2 |

4 |

31 |

事業がない |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

答えられない |

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2) DXを活用して取得したい手法等

表11には、DXによって解決さえることが期待される、あるいは解決が望まれる技術分野について、その重要性によって順位付けを求めた結果をまとめたものである。それぞれ、これまでの技術では克服が難しいと捉えられがちな課題を列挙して順位付けを求めている。特に、顕著な注目を集めた項目は、「化学組成と合成条件から、合成した材料の物性を予測する手法」「粒界構造を含む多結晶体や非晶質の物性を予測する高速計算手法」である。実際の材料合成過程では、温度の変化に伴う相転移や、固溶限界濃度の温度依存性など、様々な現象が関与し、多種多様な事柄に留意した上で材料が製造されており、化学組成と合成条件を与えることで、どのような材料が得られるかを予測する手段はDXの力を借りる必要のある分野として認識されていることが再確認される。また、多結晶体の特性はその予測が極めて難しい一方で、結晶粒界によって発現する機能を積極的に利用する事になるセラミックスでは、特に、粒界に関する課題が大きな比重を占めることも想像に難くない。

一方で、ニーズが低くなっていることが顕著な項目として、「複合的な検索キーワードで検索可能な材料特性データベース」「合成が難しい物質の合成ルートを提案する手法」「TEM画像やスペトルデータから欠陥構造を自動診断する手法」が見えてきている。

表11 DXによって期待される技術分野

順位 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11以下 |

組成揺らぎや偏析などの複雑な微構造情報から物性を予測する手法 |

6 |

5 |

4 |

1 |

5 |

5 |

1 |

4 |

3 |

2 |

24 |

TEM画像やスペトルデータから欠陥構造を自動診断する手法 |

4 |

2 |

3 |

3 |

5 |

5 |

2 |

1 |

2 |

2 |

31 |

化学組成と合成条件から、合成した材料の物性を予測する手法 |

22 |

9 |

5 |

3 |

2 |

1 |

3 |

0 |

0 |

0 |

15 |

粒界構造を含む多結晶体や非晶質の物性を予測する高速計算手法 |

9 |

9 |

3 |

8 |

5 |

5 |

0 |

2 |

0 |

1 |

18 |

報告のない多元系状態図を予測する高速計算手法 |

4 |

4 |

5 |

6 |

2 |

6 |

2 |

5 |

4 |

2 |

20 |

報告のない結晶構造とその物性を高速に予測する計算手法 |

4 |

5 |

4 |

1 |

5 |

3 |

6 |

1 |

1 |

4 |

25 |

微構造データから材料の長期信頼性を予測する手法 |

7 |

8 |

4 |

6 |

1 |

0 |

3 |

5 |

1 |

0 |

24 |

表面吸着や粒界吸着に由来する特性を予測する手法 |

4 |

2 |

6 |

3 |

5 |

2 |

3 |

2 |

2 |

3 |

24 |

難焼結材料を焼結するための助剤を提案する手法 |

7 |

3 |

4 |

5 |

1 |

2 |

7 |

0 |

6 |

0 |

22 |

複合的な検索キーワードで検索可能な材料特性データベース |

5 |

1 |

5 |

2 |

2 |

2 |

3 |

1 |

1 |

2 |

31 |

合成が難しい物質の合成ルートを提案する手法 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

2 |

2 |

2 |

0 |

3 |

30 |

事業がない |

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

答えられない |

10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6. 将来必要とされる技術や材料

今後必要とされる技術や材料についての自由回答では、シミュレーションによる物性予測への期待が多く記された。このアンケートの趣旨を意識したことが原因とも考えられるが、実験をせずに特性を予測する手段の開拓など、計算科学を利用した材料設計の進展への期待が多く語られた。また、カーボンニュートラルの実現やエネルギーの実現、あるいは、有毒物の不使用、材料の再資源化という社会課題、特に産業・社会の持続性に関連した課題を挙げているコメントが比較的多かった。

7. コンソーシアムでの活動

産業界と学界との連携によるコンソーシアムの設定を考えた場合に、そこで行われる内容として期待されることの回答を求めた結果が表12である。コンソーシアムの性格から、共同研究の実施が筆頭となることは常識的な結果である。比較的基礎的なシーズ技術に関する共同研究への期待が高く、逆に、競争領域を含むような秘匿技術を含んだ協業への期待は、必ずしも高くないことが示されている。また、講演会などを通じた情報発信や情報共有を求める声も高い。

表12 産学連携のコンソーシアムを設定する場合に期待すること

新材料開発に関する共同研究 |

31 |

大学・国研が主催する講演会・国際会議等を通じた先端技術の発信 |

26 |

大学・国研での活動で得られた公開情報の発信 |

22 |

大学・国研からの非公開データ・情報の共有 |

22 |

計算シミュレーション活用に関する共同研究 |

22 |

材料開発用ソフトウエアの提供・使用法のトレーニング |

20 |

参加会員(産・官・学)間の交流 |

17 |

大学・国研からの非公開知財の共有と共同研究 |

13 |

高速・並列実験技術に関する共同研究 |

13 |

材料開発用機器・設備のインストラクション・トレーニング |

13 |

秘匿化したデータ情報の共有によるDXに関する共同研究 |

12 |

8. 学会の寄与

今後の科学技術や産業におけるDX関係の展開において、学術団体、いわゆる学会が果たすべき役割や、学会の活動に期待することを自由回答では、DX関連のコメントでは、活用事例の紹介を期待する、という声が多かった。DXを進めることによって得られる恩恵の例示が成されることで戦略を立てやすくなる、という状況と見ることが可能である。また、啓発活動、人材育成への期待を示した意見も多く見られた。

9. まとめ

企業におけるDXの検討は、始まったばかり、という状況が見受けられる。中でも、工場などの営業活動・生産活動に関わる部分が先行しており、材料開発に関しては、まだ、未着手とも言える状況がある。

DXについてひとつの重要な位置づけとなるデータベースについては、特に、基礎的なデータに関して有用なデータベースの充実を求める声がある一方で、収録されたデータの信頼性や正確さ、などの、いわゆるデータの粒度や精度の整え方についての懸念や重要性の指摘があり、作るのであれば、しっかりとしたものを構築して欲しい、という要望が見えてくる。

DXの進展において、現状の企業が抱える問題点で最大のものは、知見の不足、特に、DXに取り組むことの出来る人材の不足であることが明瞭に示された。

DXに関連した産業界と学界との連携においては、新規現象や新材料の発見をベースとした共同研究を望む声が高く、プロセスインフォマティクスの形の協業に比べて、よりリスクの高い、0を1にするような(まだ見出されていない現象・物質・機能などの発見を目指す)部分での共同研究に期待する声が高いものとなっている。

また、学界の担う役割として、DXをはじめとする新概念・新分野の技術や知見に関する先進的な事例をいち早く捉えて発信する、という情報提供機関としての役割が強く求められていることも再確認された。

III.謝辞

本調査の実行にあたり、調査の趣旨に賛同して回答を寄せて頂いた各社、回答を作成していただいた各社の担当者に対して、御礼を申し上げる。

本調査は、国立大学法人東京工業大学からの業務委託を受け、公益法人日本セラミックス協会によって実施されたものである。