・カオリン

中国の昔から有名な陶磁器の産地である景徳鎮の磁器を調査した,フランスの宣教師によって名づけられた粘土です。景徳鎮で磁器の製造に用いられる白土が見いだされた高嶺(高い嶺)から産出することに由来します。カオリンはカオリン鉱物を主成分とし、白色に焼き上がる粘土をいいます。高温度に耐える性質の目安を示す耐火度がかなり高いのが特徴です。

成形の容易な木節粘土、蛙目粘土などの良質なものでも、含まれている鉄分により焼成するとわずかに着色します。白色陶磁器用には,特に鉄分の少ないカオリンが必要とされます.日本では良質のカオリンがほとんど産出しないので、韓国やニュージーランドからカオリンを輸入して使用しています。

・木節粘土・蛙目粘土

耐火度が高く、可塑性が大きい粘土が木節粘土と蛙目粘土です。これらの良質な粘土は愛知県、岐阜県、三重県などが主産地であり、陶磁器原料として大量に使用されています。

木節粘土は粘土層の中に炭化した木片を含むので、この名が付けられています。カオリン鉱物を主成分とする細かい粘土粒子の集合したもので、有機物を含むために褐色、暗褐色、灰色などの呈色をしています。

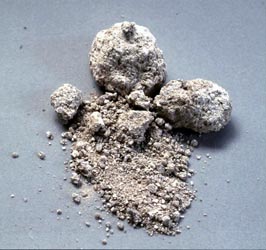

蛙目粘土は粘土中に混在する石英粒子が、雨に濡れた時に蛙の目玉のよう見えるので、名付けられたといわれています。一般に水に懸濁させて水簸(すいひ:分級)して,石英や雲母などの不純物を除いてから使用します。可塑性は木節粘土に次いで大きく、焼成した時の色は木節粘土より白いので日本における重要な磁器原料です。

|

|

|

| 蛙目(がいろめ)粘土(原土)< |

木節粘土(水簸物) |

|

・ケイ石(石英)

石英の化学組成は二酸化ケイ素(SiO2)です。無色の石英の大きい単結晶が水晶です。石英を主成分とする細かい結晶が塊状になった鉱石はケイ石といいます。陶磁器素地(きじ:本体)の乾燥および焼成による収縮を少なくする非可塑性原料として使用します。素地だけでなく、陶磁器の表面を被覆しているガラス質の釉を作る主要な原料です。焼成した素地の強さを増し、釉を密着させるのに必要な原料です。

・陶石

天然そのままで、粉砕して陶磁器原料として使用されます。有田焼の原料として用いられてきた泉山陶石(佐賀県産)は有名です。日本を代表する天草陶石(熊本県産)は石英とセリサイト(雲母質粘土)を主成分としカオリン鉱物と長石を少し含む岩石です。セリサイトは粒子が細かいほど可塑性が大きくなります。セリサイトを焼成した時の性質は長石と良く似ています。

・長石

長石は磁器を高温で焼くときに熔けた状態になって反応を進める大切な融剤です.陶磁器に使用される長石は,カリ長石(正長石:理諭組成K2O・Al2O3・6SiO2)とソーダ長石(曹長石:理論組成Na2O・Al2

O3

・6SiO2

)です。カリ長石には通常ソーダ長石がある程度混ざっています。混合するとそれぞれの長石のとける温度より低くなりますが、カリ長石が多くなるに従い高い温度になります。カリ長石は熔融して高粘度のガラス質になるので薄い「やきもの」も曲がらずに作ることができます。長石も素地(本体)に用いるだけでなく、陶磁器の表面を被覆する釉の大切な原料です。

|