水上和則

日本の窯

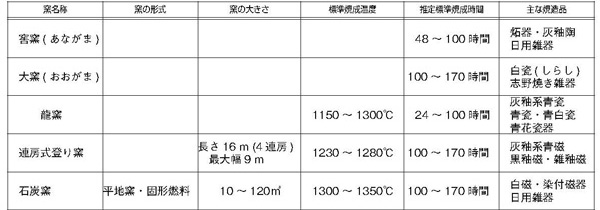

我が国のやきもの窯は、古墳時代の須恵器の焼造から中世陶器の焼造を経て、室町時代後期の半地上式の窯が現れるまで、窖窯(あながま)が用いられた。半地上式の大窯(おおがま)に続き、江戸時代初期には連房式登窯が登場する。大量生産に対応したこの登窯は、近世まで活躍した。明治時代に入ると新しく石炭燃料の窯が用いられるようになる。その後、石炭燃料が重油・灯油の液体燃料に変わり、さらにプロパン・ブタンの気体燃料の利用へと形を変える。それに伴い窯構造も変化して、焼造品に適した、燃焼にとって具合の良い形に姿を変える。

窯の分類は、大きく構造別に、また使用燃料別に分けることができるが、ここでは構造や燃料にとらわれず、改良の進んだ順におおよそ年代順に解説することにする。

古代・中世の窯については、考古学資料の多い愛知県瀬戸地域・岐阜県東濃地域でみられる三種の窯について見てゆくこととする。

| 1.窖窯(あながま) |

|

|

わが国の奈良時代末より室町時代にかけて、須恵器(すえき)やそれに続く白瓷(しらし:中国の白瓷とは異なる無釉の白い器)、灰釉陶器の焼成に用いられた窯に窖窯がある。現在の愛知県と岐阜県にわたる東濃地域を中心とする猿投(さなげ)(窯群で広く使用された窖窯は、山の斜面を下から上に掘り進んだ細長い穴である。中に置かれる陶器素地の設置のしやすさと昇温の関係で、斜面とその角度が調整されているわけである。初期の須恵器焼成の窯と、白瓷や灰釉陶器を焼成する窯とは、焼成室の幅や長さ、煙り出し部の構造に違いがみられる。 |

|

|

| |

写真1.

愛知県陶磁美術館(瀬戸市)の南山9-A号窖窯 |

写真1.は、愛知県陶磁美術館の駐車場造成工事で発掘調査された、5基の古窯址のうち、南山9−A号窯の燃焼室部分である。天井部を含め全様が残る極めて珍しい古窯址である。13世紀後半(鎌倉時代後期)のもので、山茶碗や小皿が焼かれていた。 |

|

|

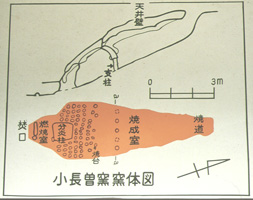

図1は、瀬戸市小長曽窯(こながそよう)の窯体図である。この図で示されるように燃焼室・焚口部の分焔柱前部天井部はみられない。本来、この部分の天井はなかったという意見があり、製品焼造に必要な燃料が大量に必要な、効率の悪い窯構造であったようだ。

5世紀後半に朝鮮より伝えられた須恵器に伴う技術として、窖窯がもたらされたかどうかは不明である。猿投(さなげ)古窯群で平安末以降に使用された窖窯は、室町時代に向けて独自に改良が重ねられたことは、構造が連続的に変化することから推察し間違いなかろう。 |

図1.

瀬戸市赤津演習林にある小長曽窯 |

|

| 2.大窯(おおがま) |

|

|

| 15世紀の末に東濃地方に生まれた大窯は、半地上式の窯である。山の斜面に窯構造に沿った溝を掘り、上部にアーチ状の天井を架けて築窯する。構造は末期窖窯に近似し、焚口近くは幅広の焼成室を持ち、煙出しに向かい細く絞られ、垂直の煙突をもつ。大窯は、白瓷が発展し本格的施釉陶の志野焼きを焼造した窯として知られる |

|

|

| |

|

写真2.

愛知県陶磁美術館の復元大窯 |

| 3.登窯 |

通称登窯と呼ばれる、大量焼造を行うための連房式登窯が完成するには、三つの段階があったことが、考古学発掘報告書から分かる。最初に中国で龍窯(りゅうがま)、朝鮮では蛇窯(じゃがま)と呼ばれる半地上式の筒状の窯があり、焚口から煙出しまで一直線につながった構造をもっていた。上部に等間隔複数対の投柴口(とうさいこう)があり、焚口下部より上部煙出しに向かい順に薪をくべてゆく。焚口の焔が煙り出しまで直線的に繋がることから、後に鉄砲窯(てっぽうがま)とも呼ばれる。

つぎに龍窯の改良型で、筒状焼成室内部に複数の隔壁をもつ形式が生まれる。各ブロックごとに煉瓦一丁分を蜂の巣状に外した隔壁を持つもので、その後この隔壁が改良されて最下部のみ狭間(さま)として残る。小型のものは、構造が縦割りの竹筒に似ていることから割竹式窯(わりだけしきかま)と呼ばれる。割竹式窯は、佐賀県唐津市に多く残ることから、朝鮮よりわが国に伝わったものと考えられている。 |

複数の隔壁をもち、隔壁間の天井部を長さに対して横アーチ状の構造をもつ連続窯は、中国福建省沿岸地域の明代窯に多く見られる。隔壁から隔壁の各部屋底部は、下部狭間より上部狭間に向かい、焼造品大きさに合わせた細かな階段状となっており、平均斜度は比較的緩やかである。肥前磁器焼造にあたり福建省より伝えられたこの窯を丸窯(まるがま)と呼んでいる。瀬戸地域では、この丸窯は加藤民吉が肥前磁器製造用の窯として瀬戸に伝えたと言われる。丸窯も登窯の一種であるが、焚口や煙り出し部が窄まり、各室側面が丸みを帯びた形のため、全体が丸餅か碗を伏せたような印象を受けるためにこの呼称があるものと思われる。 |

|

|

写真6.

佐賀県有田民族資料館に展示される丸窯模型 |

江戸時代後期に完成した登窯では、各隔壁間低部を水平に保ち、各室を階段状に配置しつなぎ合わせた連房式構造をもっている。側面は垂直に断ち切られ、各室は上部に向かって広がっている。窯の傾斜度は、窯の全長と焼造品の種類で決まり、染付磁器の焼成では緩やかなものが多い。 |

写真7・8は、江戸時代後期から使用されている、瀬戸市一里塚町にある水野半次郎家の本業(磁器の焼造の始まりにより、従来の陶業製品を焼く窯を、本業窯とよんだ)製品を焼成する窯で、丸窯とともに瀬戸を代表する登窯である。写真8は、本業窯の焚口部である。最大幅9メートル、全長16メートル、4連房の規模であるこの窯は、もとは13連房という巨大な他の本業窯の窯材を用い、昭和25年に再構築されたものである。当時の姿をとどめる本業窯は、現在、瀬戸市の有形民族文化財に指定されており見学することができる。

|

|

|

写真7.

瀬戸市一里塚本業窯(登窯) |

|

写真8.

本業窯の焚口 |

| 4.石炭窯 |

|

|

|

|

明治時代に始まる石炭窯は、現在瀬戸市内にほとんど残っていない。写真10は、東京上野の国立科学博物館に模造展示される、瀬戸市赤津町宮地倬二家の窯である。宮地家では、保存資料としての実測が完了すると共に、この窯の解体が行なわれた。従って現在ではその姿を留めない。この展示模型は、内部構造がわかるように一部切りさかれて展示されており、倒焔式の窯であることがわかる。

|

|

|

|

|

| |

写真9.

瀬戸市昭和20年代の石炭窯の焼成 |

|

写真10.

国立化学博物館に展示される、瀬戸市赤津の宮地家にあった石炭窯の実体模型 |

ワグネル(Dr. Gottfried. Wagener)は、1868年長崎に来日し、肥前有田に赴いたのち、東京の大学南校のお雇い教師となる。陶磁器に関する窯や焼成法、釉、七宝、石膏などの使用法など、多くの欧州の技術を伝えた。)によって、明治14、15年頃伝えられたといわれる倒焔式の石炭窯は、窯構造の普及以前に、石炭燃料の採用について随分の抵抗があったようである。その後明治35年を越える頃、薪燃料の不足が深刻となり、本格的石炭窯の築窯が行なわれる。

焼成用石炭燃料としては、長焔性のなるべく揮発分の多いものがよい。現在ではその需要が減少しているために、焼成用無煙炭(燃料としての石炭で、最も火力を持つ最上品である。)の入手は難しく、陶磁器焼成用として稼動する石炭窯はすでに無い。

|

| 5.重油・灯油窯 |

石炭燃料供給の利便から、石炭を粉砕し送風で石炭窯焚口に供給することが行われた。これを重油・灯油の供給に用い、焚口で噴霧することで液体燃料使用に移行した。そのために、窯構造は基本的に石炭燃料の窯と大きな変化は無かった。

都会地では、石炭燃料・重油燃料共にその質が環境問題となり、窒素酸化物の多く含まれる低質の燃料規制が起こり、ごく小型の灯油窯を除き、現在ではほとんど使用されていない。 |

| 6.ガス窯 |

|

|

その後石炭窯や重油・灯油窯は、プロパン・ブタンの気体燃料の利用へと形を変える。この頃、断熱材の急速な改良によって従来型耐火煉瓦の使用が減り軽量となり、それに伴い窯構造も変化した。

ガス窯は、窯全体を鉄枠で囲い、焼造品に適した、簡便で具合の良い形に姿を変える。しかし製品焼造に関わる基本的構造は、ほとんど石炭窯の倒焔式と変わるところは無い。 |

|

|

| |

写真11.

プロパンガスを燃料とするガス窯 |

| 7.トンネル窯 |

|

|

|

|

燃料節約の方法として、窯からの廃熱再利用がある。廃熱を次窯内製品の加熱に利用する方法は、すでに連房式登窯で行われていた。

19世紀末に陶磁器大量生産のための連続窯が考案され、20世紀始めに実用化される。未焼成製品を複数のトロッコ様台車に積み、この線路を閉ループとして、その中途に出入口開放型の窯を設けるトンネル窯は、焼成室が一定の長さをもち、その中間部を加熱する構造である。 |

|

|

|

|

| |

写真12.

浙江省龍泉窯のホフマン式輪環窯 |

|

写真13.

タイルを焼成するための工業生産用トンネル窯 |

| |

|

|

|

| 未焼成の製品素地を乗せた台車は、一定のスピードで窯に入る。入り口付近ではこの焼成部に向けてゆっくり加熱が行われ、中間部で焼成が終わると窯の出口に向けて徐冷が行われる。加熱温度と加熱位置、加熱時間は、製品の一般焼成曲線に依存し決定される。線路の窯部反対側では、焼成の完了した製品と未焼成素地との積み替えが行われる。

写真12は、中国浙江省龍泉窯の国営工場で見られるホフマン式のトンネル窯で、燃料に石炭を使用するものである。初期のトンネル窯では高温焼成に適さなかったものか、長期間使用された形跡はなかった 写真13.は現在稼動中の建築用外装タイル焼成用のトンネル窯(愛知県常滑市)。炉内温度を均一にするために、極端に低い天井の焼成窯となっている。 |

| 8.電気窯 |

|

|

| 1920年代の後半になって、軽量で断熱性の高い耐火物の利用によって、熱源に電気を用いた電気窯が作られるようになる。1950年代以降、発熱体の改良は目覚しく、高温で繰り返しの使用に強い発熱線材ができる。摂氏1300度の高温に耐える発熱線材が安価に作られたことで、工業用のみならず一般用の電気窯も作られるようになり、近年ではやきものを趣味で楽しむための小型の電気炉が商品として生産されるようになる。箱型の窯に、上部蓋をもつ消費電力10kw以下のものや、正面横蓋のおもに20kw以上のものなどが見られる。これらの小型電気炉には、温度制御に加えプログラム機能をもつ熱伝対デジタル温度計を附帯するものが普及しており、その操作性を容易にしている。 |

|

|

| |

|

写真14.

自動焼成装置と共に使用される電気窯 |

引用文献

写真5. 小森忍「陶磁器の性状と製作技法(四)」『陶器講座 第拾六巻』雄山閣.昭和11年

写真9. 岩波写真文庫165『やきものの町-瀬戸-』岩波書店.1955 |