|

鳴門の大谷焼は、はじめ染付磁器を焼いた藩窯でした。天明4年(1784)藩窯が廃止され民間窯となりました。その後、阿波藍を寝かせるための大甕が盛んに焼かれていた時期もありますが、江戸時代の後期に霊場巡礼に訪れた豊後の焼物細工師、文右衛門が大谷村で蟹ヶ谷の赤土で作陶を始めたのが現在の大谷焼といわれています。 鳴門の大谷焼は、はじめ染付磁器を焼いた藩窯でした。天明4年(1784)藩窯が廃止され民間窯となりました。その後、阿波藍を寝かせるための大甕が盛んに焼かれていた時期もありますが、江戸時代の後期に霊場巡礼に訪れた豊後の焼物細工師、文右衛門が大谷村で蟹ヶ谷の赤土で作陶を始めたのが現在の大谷焼といわれています。 |

|

|

|

|

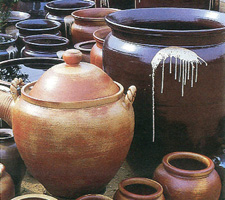

| 大甕 |

|

種々の作品 |

|

|

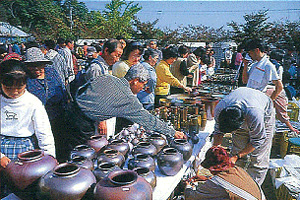

民芸調の雑器をはじめ、個性あふれる芸術品まで、暮らしの中に息づいてきた素朴な温かさを大切にした意欲的な作品が次々と生まれています。また、伝統的な身の丈ほどもある甕や睡蓮鉢の大物陶器の作陶も続いており、それを焼く登窯は,日本一と評されています。 民芸調の雑器をはじめ、個性あふれる芸術品まで、暮らしの中に息づいてきた素朴な温かさを大切にした意欲的な作品が次々と生まれています。また、伝統的な身の丈ほどもある甕や睡蓮鉢の大物陶器の作陶も続いており、それを焼く登窯は,日本一と評されています。 |

|

|

|

|

| 窯まつりの様子 |

|

登窯 |

|

|

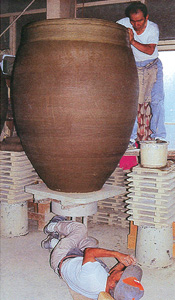

大物を作るために二人一組となり、一人が寝ころんで足で蹴って轆轤(ろくろ)を廻す(寝轆轤)という技法は、現在では大谷焼でしか行われていません。 大物を作るために二人一組となり、一人が寝ころんで足で蹴って轆轤(ろくろ)を廻す(寝轆轤)という技法は、現在では大谷焼でしか行われていません。 |

|

|

|

|

| 寝轆轤 |

|

大谷焼陶業会館 |

|

|

| (参考・写真転載:「大谷焼パンフレット」より) |

| |

|

| |