|

豊前より移封された細川家に従って、阿賀野で作陶していた牝小路源七と葛城八左衛門が小岱に窯を開いたことに始まるとされています。小岱山特産の小代粘土を原材に、古くからの手作業の技術・技法を現在まで継承しています。 豊前より移封された細川家に従って、阿賀野で作陶していた牝小路源七と葛城八左衛門が小岱に窯を開いたことに始まるとされています。小岱山特産の小代粘土を原材に、古くからの手作業の技術・技法を現在まで継承しています。 |

|

|

|

|

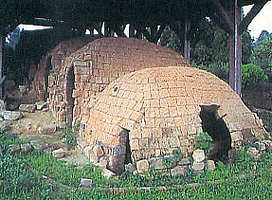

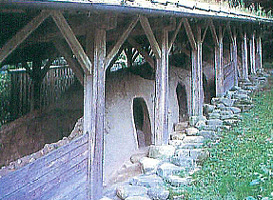

| 登窯 |

|

登窯 |

|

|

素朴で力強い作陶が特徴であり、特に茶陶は多くの茶人に愛用されてきました。釉薬の深い美しさと、自由奔放な流し掛けの模様が器形と調和して、素朴な味わいを醸し出しています。茶器のみならず、花器、食器、および装飾品として暮らしの中で愛用されています。 素朴で力強い作陶が特徴であり、特に茶陶は多くの茶人に愛用されてきました。釉薬の深い美しさと、自由奔放な流し掛けの模様が器形と調和して、素朴な味わいを醸し出しています。茶器のみならず、花器、食器、および装飾品として暮らしの中で愛用されています。 |

|

|

|

| 蓮弁彫文徳利 |

|

膳部揃

|

深い藍と碧の地に白掛けが溶け込んだ釉薬が特徴の小代焼は、芸術品としての評価が高い焼き物です。また、器としての実用性も高く、五徳焼と呼ばれてきました。この五徳は「腐敗しない」、「生臭さが移らない」、「湿気を呼ばない」、「毒を消す」、「延命長寿が得られる」という5つの効果のことを指します。 深い藍と碧の地に白掛けが溶け込んだ釉薬が特徴の小代焼は、芸術品としての評価が高い焼き物です。また、器としての実用性も高く、五徳焼と呼ばれてきました。この五徳は「腐敗しない」、「生臭さが移らない」、「湿気を呼ばない」、「毒を消す」、「延命長寿が得られる」という5つの効果のことを指します。

|

|

|

|

| |

| (参考・写真転載:小代焼窯元の会パンフレット「小代焼」より) |

| |

<情報>

| 産地の組合等 |

小代焼窯元の会

〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目390

荒尾市役所商工観光課内

TEL:0968-63-1421 FAX:0968-63-1158

くまもと工芸会館

熊本県伝統工芸館 |

| 産地の周辺情報 |

荒尾市観光協会 |

| イベント |

各窯単位で不定期に開催(観光協会に情報あり) |

|

| |

|