|

沖縄のやきものは、南方交易によって得られた陶法と、薩摩から直接伝わった朝鮮陶工の技法とが融合してその基礎となっています。1682年(天和二年)当時の琉球王府は、地元島民のために什器を焼く美里村(現在の沖縄市)の知花窯(ちばなかま)、首里の宝口窯(たからぐちがま)、那覇の湧田窯(わくたがま)などの地方窯を牧志村の南(現在の那覇市壺屋町)に統合しました。これが壷屋焼の始まりとなり,今日まで引き継がれています。 沖縄のやきものは、南方交易によって得られた陶法と、薩摩から直接伝わった朝鮮陶工の技法とが融合してその基礎となっています。1682年(天和二年)当時の琉球王府は、地元島民のために什器を焼く美里村(現在の沖縄市)の知花窯(ちばなかま)、首里の宝口窯(たからぐちがま)、那覇の湧田窯(わくたがま)などの地方窯を牧志村の南(現在の那覇市壺屋町)に統合しました。これが壷屋焼の始まりとなり,今日まで引き継がれています。 |

|

|

|

|

| 登窯 |

|

伝統的な家屋 |

|

|

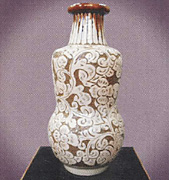

壷屋焼は、荒焼(南蛮焼)と上焼に大別されます。荒焼は、無釉の焼締陶で味噌壷・酒壷・水罐等の大物が多く、上焼は赤土に白化粧を施し釉掛けしたもので碗・皿・花瓶等の日用品や茶器・酒器・置物装飾品が作られています。いずれも素朴で力強い暖かさをもつことが特徴です。 壷屋焼は、荒焼(南蛮焼)と上焼に大別されます。荒焼は、無釉の焼締陶で味噌壷・酒壷・水罐等の大物が多く、上焼は赤土に白化粧を施し釉掛けしたもので碗・皿・花瓶等の日用品や茶器・酒器・置物装飾品が作られています。いずれも素朴で力強い暖かさをもつことが特徴です。 |

|

|

沖縄のやきものは、その形が珍しく呼び名も独特なものがあります。 沖縄のやきものは、その形が珍しく呼び名も独特なものがあります。

抱瓶(だちびん):携帯用の三日月形をした酒器で、腰につけて持ち歩くもの。

嘉瓶(ゆしびん):慶事のときに用いる瓢箪形の酒器。

獅子(シーサー):屋根の上に置く愛らしい魔よけの獅子

などです。昨今、各地に広がる工芸品としてガラス器を作る個人作家がみられますが、沖縄にも根付きつつあります。 |

|

|

|

|

| 花瓶 |

|

狛犬(シーサー) |

|

|

|

| 花瓶 |

|

ぐい呑みと徳利 |

|

| |

| (参考・写真転載:一部を「壺屋陶器事業協同組合」様よりご提供いただきました) |

| |

|

| |